Porgy & Bess 概要

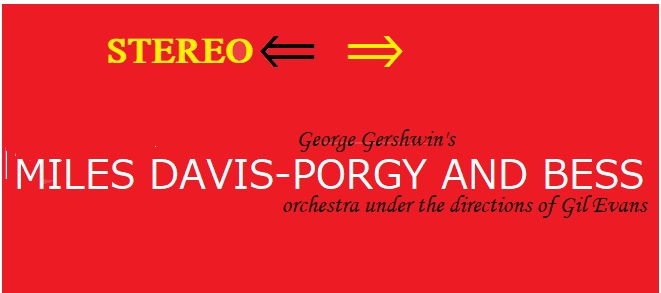

1958年 Columbia

パーソネルはたくさんいるので割愛します。

アメリカのジョージ・ガーシュウィンのオペラ(歌劇)の中の歌曲が原作です。

その再演の難しさから映画化されてもお蔵入りしていたりとあまり普通に暮らす日本人には触れる機会の少ないものだと思います。

再演や映画化がされない様々な事情は上記のジョージ・ガーシュウィンの説明をお読みください。

指揮者、作曲家、編曲家であるギル・エヴァンスとの共同大作です。

ギル・エヴァンスのオーケストラといえばすでにレビューしました1957年のMiles Aheadで共作していますね。

この大作、皆さまはどのようにお聴きになり、感想をお持ちになりますか?

『フォーク・オペラ』という言葉・・・Porgy & Bess

CDのライナーノーツに出てくる僕の考えるキーワードを一つ紹介させてください。

そのキーワードは『フォーク・オペラ』です。

オペラの中の歌曲をマイルスとギル・エヴァンスが料理したという単純なものではおそらくなさそうです。

このPorgy & Bessはフォーク・オペラと位置づけられるようです。

ガーシュウィンはこう言っています。

過去の偉大な音楽は、常にフォーク・ミュージックの上に成り立ってきた。~中略~アメリカのフォーク・ミュージックだと私が考えるジャズは、ただ唯一のものだというだけでなく、アメリカ人の血と心のうちにある、とても美しいフォーク・ミュージックである

Porgy & Bess オリジナル・ライナーノーツより

ジャズはアメリカ人にとってフォーク・ミュージックであり、アメリカ人にとってとても大切なものとのガーシュウィンの考えをマイルスとギル・エヴァンスはきっと共感したんだと思います。

で、そのフォーク・ミュージックを使ったオペラをマイルスとギルは再現しようとこの大作に挑んだのだろう、そう思って聴くとなんだかアメリカ人にしかわからない郷愁とか感動がこのアルバムにはありそうだと思います。

ちょっと日本人にはわかりにくいのかもしれませんね・・・。

とにかくPorgy & Bessは『フォーク・オペラ』なんだそうです。

Summertimeという名曲・・・Porgy & Bess

このオペラの中のSummertimeという曲がハイライトになっているとよく言われます。

劇中ではこの曲、実は『子守歌』なのです。

夏の時間という割には淋し気な曲ですが、子守歌なのだといえば納得いきます。

この曲だけではなくアルバム全般にですがマイルスのトランペットにオーケストラが呼応する、『コール&レスポンス』の形態がよく使われています。

『オーケストラル・ジャズ』について私見を勝手に述べてみる・・・(読み飛ばしていただいてけっこうです) Porgy & Bess

僕はこのアルバムの再生してすぐにくるオーケストラが一斉に奏でるあの音圧がけっこう苦手です。

後日レビューする予定の超名作Kind of Blue(1959年)なんかのように、少ないメンバーで少ない音数で、印象的な効果を生むような編成の曲が音楽全般に好きです。

例えるなら白と黒だけで描かれる水墨画のような曲が好き。

オーケストラル・ジャズとなると聴かなければならない音があちこちに点在しているようで、聴き洩らしたくないと焦るのです・・・。

でも今回、前述の『フォーク・オペラ』というキーワードをライナーノーツから読み取ってから聴いてみると、なかなか奥深さを感じられるようになってきた気がします。

そりゃアメリカ人にとってのフォークが日本人にわからないのは、日本人のフォークをアメリカ人が理解できないように難しいことなのだと思います。でも少しは今回、聴きなおして近づけた気はします。そしてこれからも何回も聴き返してみたいと思わせる大作だと思います。

単純なお話をします。

これだけのオーケストラの一人ずつのメンバーが個々の時間を使ってきっと鍛錬をしてこの録音に臨んだのでしょう。単純にその一人ひとりの時間をあわせて累計したら、相当な『時間』という『人的資本』が使われています。

そしてそれをさらにこのステージやスタジオという本番の場で一気に表現することをとても贅沢なことだと思います。

例えば僕は地方のジャズ・フェスなんかでも、素人であろうが学生であろうがオーケストラル・ジャズ・バンドがステージで演奏をしているのを観ると、プロではなくてもここにくるまでの彼らの『人的資本(時間、労力)』を想像してしまい感動しますw。

以前は少ない音、シンプル、簡素でないと毛嫌いするところが自分にはあったような気がします。今回、それが取り払われてきた気がします。

Porgy & Bess 全般をとおして・・・

ギルのオーケストラとマイルス・バンドのメンバーが奏でるキャンパスの上を縦横無尽にマイルスがブローするという感じがします。たくさんのマイルスのトランペットが聴ける、マイルスの音をとても堪能できるアルバムだと思います。そのためにはギルの緻密な計算で編曲されているのでしょう。

ギルによってマイルスが制約されているなんて捉え方もネット上では多いようですが、ジャズはフォークだというガーシュウィンの考えに二人が共鳴して制作したと考えると、この上ない感動が味わえるのではないでしょうか?このような前提なしで聴くアルバムではないのだと思います。

面倒くさいでしょうか?その『面倒くささ』がジャズの面白いところかなと僕は思います。

アルバムジャケットの上にデザインされている「STEREO⇐ ⇒」がなんだか誇らしげに見えるのは僕だけでしょうか?きっと皆さまも回数を重ねるたびに感想が変わるアルバムだと思います。ぜひお手元においてください。

かなやま

コメント